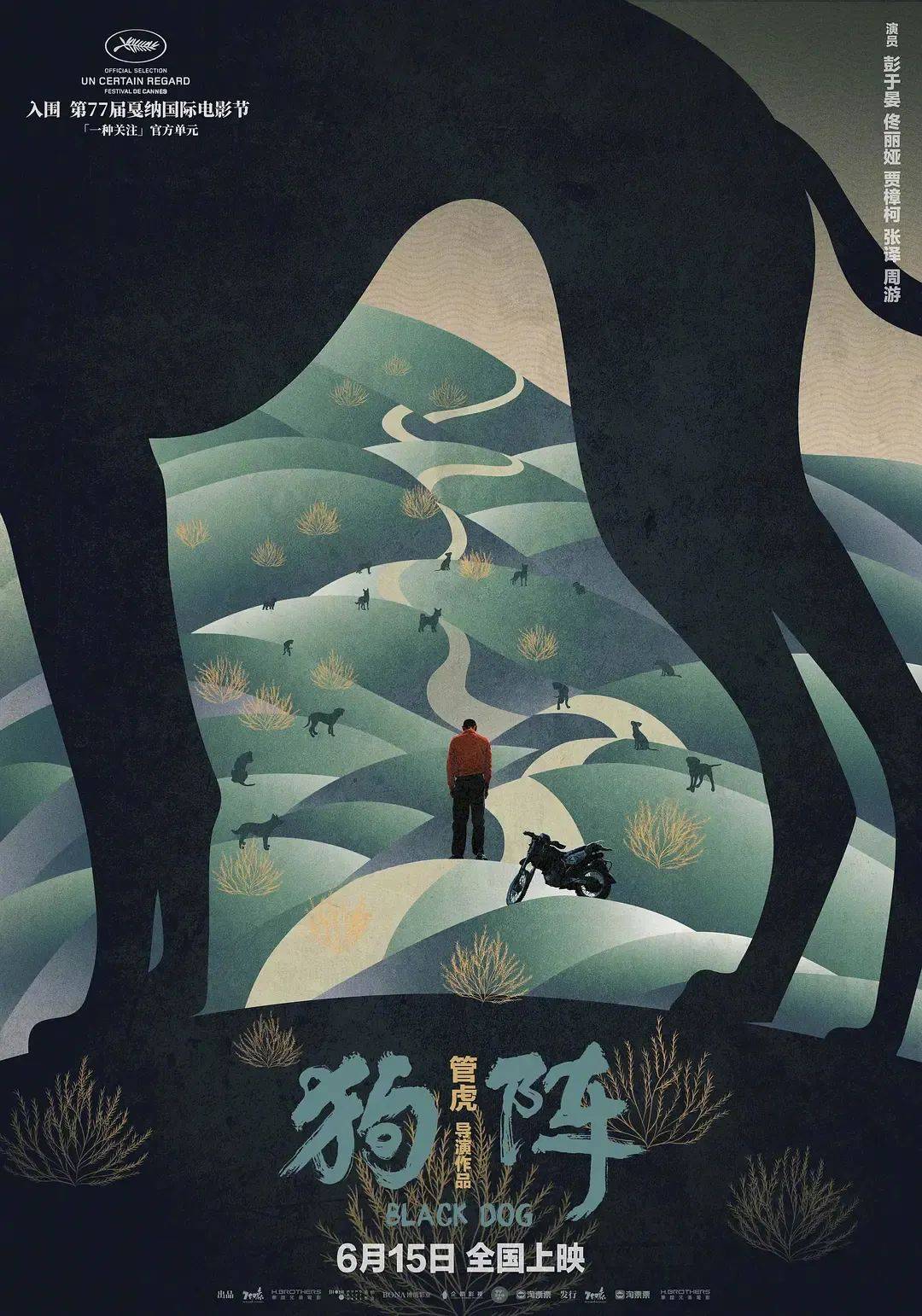

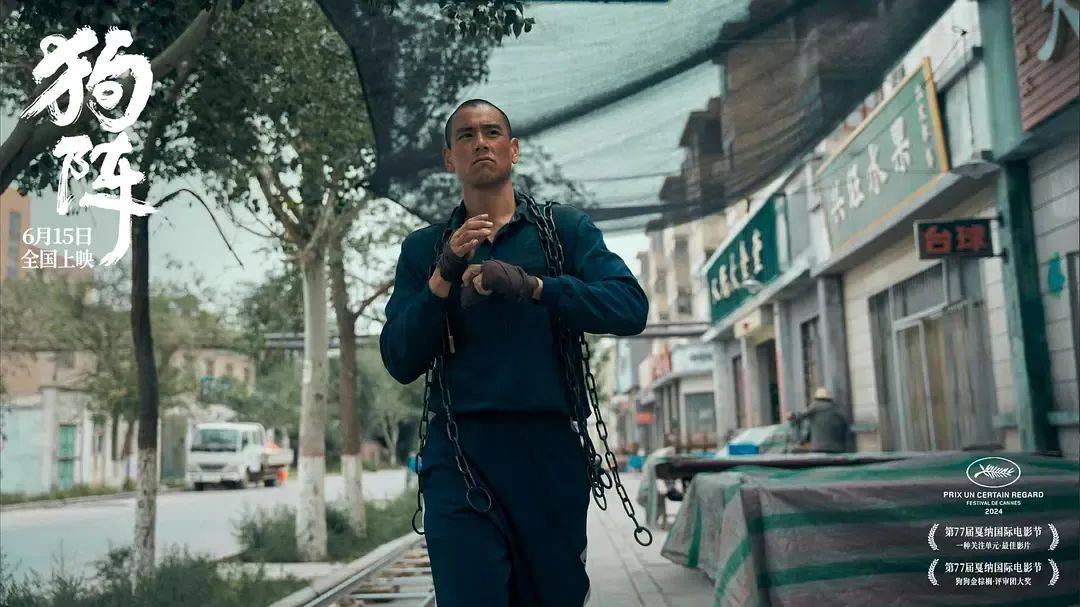

尽管上个月刚时隔多年为国产电影在戛纳争光,收获了官方“一种关注”竞赛单元大奖;尽管坐拥彭于晏、佟丽娅出演,贾樟柯、张译等客串的豪华阵容,管虎导演回归作者路线的新作《狗阵》,票房仍然失败了。

上映五天,票房2400万,这部对于普通观众而言过于缓慢沉闷的现实题材西部片,还是没能突破艺术电影在市场上的隐形天花板。

但《狗阵》的成败显然不能唯市场论:戛纳次级单元最高奖,外媒一片好评,虽然赔了买卖,但也赚了大吆喝。并且对于管虎而言,《狗阵》在奖项和评论上的“得”减去票房上的“失”,算出来的结果仍然足以令他欣慰。

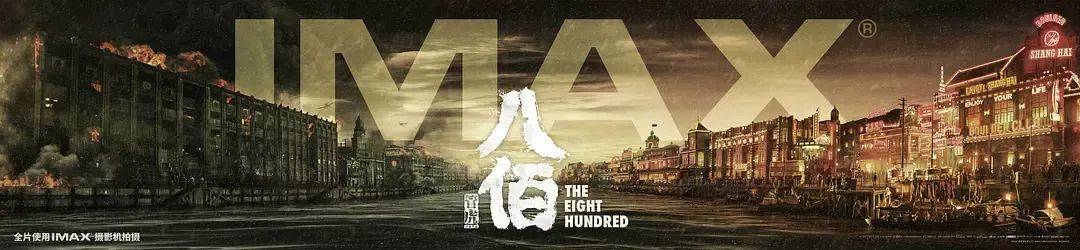

因为管虎并不缺票房。近十几年,管虎交替拍摄主旋律电影和生猛异色的类型片,有过年度全球票房冠军的大片(2020年的《八佰》)。在华语电影圈,这些年他也没少获得各类奖项提名。尽管得奖次数不算多,但声誉和地位,不言自明。

但作为第六代导演中的翘楚,管虎一直有海外电影节履历不足(只有2009年《斗牛》入围威尼斯次级单元)、未获得国际声誉的短板。《狗阵》作为管虎从商业大片中短暂抽身后使出的“回马一枪”,很好地建立起了管虎在国际电影节评价体系中的名望,为他今后继续冲击欧洲三大电影节,奠定了很扎实的基础。

以后管虎可以更好地一面商业,一面艺术,“两条腿走路”了。

当然,从管虎“再次转型”的动机看,从《狗阵》不同于以往类型片,而是更贴近欧洲电影节偏好的风格看,某些评论者猜测管虎拍《狗阵》是精心算计的有意“回归”,带有在国际上获奖的强烈企图心,也并非没有根据。

但管虎本人的说法倒是很随性、淡然。他没有直白承认自己“想要冲奖”的功利之心,按他的话说“没有特别着意,没有特别地拧着、逆着、掰着”,而只是想在主流商业大片的创作之后,调整一下自己的节奏,“喘息”一下,从而轻装上阵更好地“再出发”。

《狗阵》讲述的故事很简单:2008年奥运前夕的甘肃小镇,九年前因过失杀人入狱的二郎(彭于晏 饰)被保释放出,面对社会的偏见和防备,他不知该如何开启新生活,也不知如何修复和父亲的关系。

镇上百业萧条,流浪狗成灾,故而民间联防组织成立打狗队,二郎迫于生计加入。在此过程中,他救了一只被追捕的流浪黑狗,在“不咬不相识”的相处中,二郎既产生了“同病相怜”的共鸣,也收获了充满生命力的爱和忠诚。人和狗,都得到了心灵的慰藉……

对于一般观众而言,影片叙事节奏较慢,清汤寡水。别说没什么令人兴奋的情节转折,光是主角彭于晏从头到尾几乎无台词的沉闷,就足以挑战太多人的观影习惯和耐心。

忍耐近两个小时下来,这个人兽作伴、“飘飘何所似,天地一人一野狗”的故事,也很难归纳出一个导演想要明确表达的核心主题。

这样的叙事模式很难不让人想到管虎自己的名作——讲述黄渤和奶牛相互依偎的《斗牛》。但全片看下来,《狗阵》的观感又和《斗牛》有明显差异。概括地讲,《狗阵》的“卖相”精致多了,更像欧洲电影节获奖作品“看上去该有的样子”——

漂亮的场面调度,极简主义的文本,沉默寡言的边缘人主角,写实为主、超越性为点缀的自然笔触,环境和地景的奇观化和苍凉氛围感,无处不在的隐喻和象征,对动物演员的高难度训练……

无论是从形式、元素,还是手法、氛围上讲,《狗阵》都无限逼近当今世界艺术电影的主流面貌。最终能获奖,也是有因可循。

带来最鲜明视觉冲击和记忆点的,首先是影片的镜头美学风格。

尤其是废土+旷野的黑戈壁风貌,恢弘的地平线,巨大的废弃钢筋巨兽,破败的城镇场景,《狗阵》在地景的呈现方面,不仅达到了中国西部片的顶峰,也趋近了国际一流水准。这是管虎在执掌大片多年过后,在艺术电影视觉构建上的一大突破。

然而,在审美旨趣、寓言主题和内在的气韵上,《狗阵》更多体现的,还是管虎创作的一贯性——既有太多他过往作品的影子,比如人兽连结的寓言体叙事,比如对边缘人的深切情感,还有管虎自己的困惑和精神本色,比如爆裂的雄性气质和游侠精神,又比如对父子关系的纠结和愧歉。

很多年轻观众不知道的是,在成为知名电影导演前,管虎其实也执导过数量众多的电视剧。其涉及题材类型众多,有的侧重类型趣味,有的侧重现实关怀,但最能体现管虎个人情感关切的,还是瞄准被侮辱被损害的边缘小人物,包括当代题材的《生存之民工》《外乡人》,也包括抗战题材的《沂蒙》等。

而管虎的电影作品更是如此:2009年重返电影界的首作《斗牛》,讲的是沂蒙农民在战争中遭到老天捉弄的悲剧;《杀生》讲的是“穷山恶水出刁民”的人性悲剧,《老炮儿》,似乎也可以看作是老北京中下层男性的挽歌。

管虎作品的主角遍布全国各地的乡土村镇,跨越时间。他自己虽是二代北京人,但对中国的各个地理板块,他都抱有强烈的、不拘于一时一地的乡土意识。所以,严苛的环境和受到倾轧的中国人们,是管虎作品的经典母题,《狗阵》也不例外。

在曾因三线建设变得有声有色,后在全国经济发展高潮中萧条败落的西部戈壁小镇里,因入狱恰好错过社会剧变,出狱后还要面临隐性歧视和死者亲属报复的失败者二郎,也根本就是管虎过往主角们的微妙变形:少了性焦虑,多了青涩刚健的纯阳之气。

其次,从另一个角度来看,二郎也可以是管虎本人的迂回变身。

高大强壮,年轻时喜好勇武和文艺,血气方刚的荷尔蒙,同样和狗产生了深刻的情感连接,同样和父亲一道面临着“中国式父子关系的宿命”……

管虎过往常常对他作品的主角采取的是一种“怜悯式旁观”的视角,而在二郎这里,他明显夹杂了一种更酷、更自恋、但又更悲情的自我想象。

无独有偶,在管虎过往的电影作品中,“动物”同样占据了显眼的符号地位。《斗牛》中八路托村民保管的荷兰奶牛,《老炮儿》中权势者豢养的鸵鸟,《八佰》中仙气超凡的白马。

这些动物,有的和主角人物相互依赖,有的则只是交相映照,但相同之处在于,这些联系都建立在一种人兽灵魂同质的泛灵论基础上。

人和动物的感觉相通,动物的困局也象征着人被压抑的困境,此为象征;动物的野性像是隐秘的启示,指向了人类的本性,此为神圣。

《狗阵》中的人兽关系,毫无疑问也有象征和神圣两层含义。飘零的人如野狗,失去社会联系,孑然一身,无法在新的社会秩序中安置自己,是不容于周遭的“困兽”。

而包括细狗在内的全体动物,又同样隐喻了一种神圣野性的回归,在日食的罕见奇观中,集体走上公路和街巷,像神启一样,隐约指引着二郎自我开解,放下枷锁,解放天性,重新上路。

这就是《狗阵》不同于《忠犬八公》或《一条狗的使命》的人狗煽情为主,而和《狗神》《白色上帝》的寓言体更相近的原因——二郎-细狗和二郎神-哮天犬的对应,日食作为“天狗食日”这一神话意象的还魂,都为《狗阵》笼罩上了一层英雄之旅的传奇色彩。

而电影突出的地方,也正是在于种种强烈气质的集合。

日食、奥运、狗、蛇、老虎共同组成的怪异时空,当代寓言的神秘和超脱性,人狗间越过一切语言交流的超验同感,表面收敛、实则极端的爱和恨……这一切,赋予了《狗阵》又糙、又酷、又浪漫的“直男血气”,以及比现实总“高那么一点”的魔幻吸力。

但,以上这些赞美和解读,只属于为这种强烈直男气质着迷,能忽略其他沉浸其中的迷影爱好者。

对要求基本时间、空间和叙事逻辑,无法认同“形式大于内容”的观众来说,缺失内核的美学免不了喧宾夺主,不断重复的隐喻也不过是语焉不详的炫技。就情节和主题而言,“空洞”“破碎”“无聊”的批评,也没毛病。

至于工具化的配角们,毫无必要、甚至带有男性意淫色彩的女性角色等等,属于更细枝末节的问题,都是这个“低配版贾樟柯小镇故事”里,直男创作者自恋的产物。

《狗阵》惨淡的票房,可以说对一般观众“难看进去”,给出了直接的证明。

但得了名,失了利,对于一个浸淫主流大片多年,早已功成名就的商业片导演来说,并非什么决定性的问题。

正如管虎自己的解释,人生不是轨道而是旷野,不完美的《狗阵》,让他找回了年轻时自己的那种可能性。而对于《狗阵》里的动物精神,他认为:“充满生命力、充满动物性的个体对这种生活是不知足的,是渴望变化、渴望再出发的,总想要展现一种新的生命力,这股渴望的劲儿就好像形成了一种阵势。”

充满粗粝个人表达的《狗阵》,对管虎而言,算是一种被压抑创作欲望的回归。对中国电影,也是一道风景别样的岔路。从电影创作的层面讲,没什么损失。